Les Assises du climat - Approfondissement de l’action par les investissements publics et privés et la réglementation

Les enseignements de la 6ème séance

Pierre Calame, Armel Prieur, marzo 2021

Face au réchauffement mondial, comment passer à une obligation de résultat ? C’est tout l’enjeu de cette série de débats publics permettant de se familiariser avec l’idée d’obligation de résultat, d’explorer les différentes modalités possibles pour satisfaire à cette obligation et d’interpeller les pouvoirs publics sur la manière d’assumer leurs responsabilité à cet égard.

Cette sixième séance des Assises est consacrée à l’examen de la deuxième famille1 de solutions pour faire face au réchauffement climatique, celle qui combine un ensemble assez complet de politiques sectorielles, investissements publics, réglementations, engagements des banques, innovations techniques. C’est la famille de solutions la plus ancienne, remontant aux agendas 21 nationaux issus du Sommet de la Terre de 1992 mais aussi celle qui demeure aujourd’hui dominante dans les politiques étatiques et dans la politique européenne.

Para descargar: edouardbouin_si_le_climat_etait_une_banque.pdf (410 KiB), quirion_providing_decent_living_with_minimum_energy.pdf (2,2 MiB), under_reporting_of_greenhouse_gas_emissions_in_us_cities.pdf (1,1 MiB)

Traditionnellement pour les raisons évoquées aux séances précédentes, ces politiques se sont concentrées sur les émissions « territoriales », sur le sol national ou européen, mais elles s’ouvrent, de façon plus récente, à la prise en compte des énergies importées et à l’ensemble de l’empreinte écologique de nos sociétés.

Les intervenants ont été d’une grande variété et un temps a été accordé aux interventions depuis la salle.

Intervenants principaux :

-

Antoine Colombani, ancien élève de l’ENA, conseiller du vice-président de la Commission Européenne en charge du Pacte Vert, Frans Timmermans;

-

Édouard Bouin, représentant de l’association Agir pour le climat ;

-

Benoît Lebot, ancien président et membre de l’association NégaWatt, ingénieur, avec une longue expérience d’accompagnement des politiques d’efficacité énergétique de pays du G20 ;

-

Philippe Quirion, président du réseau Action Climat (RAC – France), chercheur au CIRED, directeur de recherches au CNRS ;

-

Anne Rostaing, présidente de la Coopérative Carbone de la Rochelle ;

-

Alexis Normand, fondateur de Greenly ;

-

Denis Bonnelle, professeur en retraite et membre de Observ’ER

Sont également intervenus depuis la salle :

-

Raymond Zaharia, ancien ingénieur du CNES, très impliqué aux côtés de la Convention Citoyenne pour le Climat

-

Murielle Raulic et Guy Kulitza, membres de la Convention Citoyenne pour le Climat

-

Michel Cucchi, directeur d’hôpital

-

et Denis Pechin ingénieur retraité de l’automobile.

Cette séance, comme la précédente, a examiné la portée et les limites de cette famille de solutions, interpellée à partir de quatre questions, communes aux séances 4, 5, 6 et 7 :

-

A/ Plafonnement et obligation de résultat : comment parvenir à réduire à un rythme annuel défini l’empreinte carbone totale de la société, ce qui implique un rationnement de l’énergie fossile correspondant à cette empreinte ?

-

B/ Comment prendre en compte, au titre de la responsabilité de nos sociétés vis-à-vis du changement climatique, l’empreinte totale de la société et pas seulement les empreintes émises sur notre sol ( le dernier rapport du Ministère de la Transition Écologique, en date de décembre 2020, estime que l’empreinte GES des Français est d’environ dix tonnes d’équivalent CO2 par habitant dont 54 % sont des émissions « importées »)?

-

C/ Comment concilier lutte contre le réchauffement climatique et justice sociale ; comment assurer le découplage entre bien-être de tous et consommation d’énergie fossile ?

-

D/ Comment mobiliser tous les acteurs autour d’objectifs communs ?

Compte tenu du fait que ces solutions sont mises en avant depuis longtemps sans avoir jamais atteint les objectifs qui leur étaient assignés, Pierre Calame a en introduction demandé à chacun de dire ce qui lui faisait penser que, cette fois ci, les résultats seraient à la hauteur.

Les enseignements de la séance sont classés par question, après avoir brièvement rappelé la perspective générale présentée par chacun des intervenants.

-

Antoine Colombani a rappelé que l’Union Européenne était en phase finale d’élaboration et d’adoption d’une loi climat, actuellement en débat au sein des institutions, qui fixe un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 et de réduction d’au moins 55 % des émissions d’ici 2030. Les outils privilégiés sont les investissements, les quotas alloués aux entreprises fortement émettrices (extension du système d’échange de quotas EU-ETS) et un large éventail de mesures réglementaires.

-

Benoît Lebot a rappelé les grandes lignes du scénario de transition énergétique établi par l’association NégaWatt pour la période 2017 – 2050. Il a pour intérêt de répartir les efforts à faire, donc les moyens à mettre en œuvre en quatre catégories : un mode de vie sobre ; une amélioration de l’efficacité énergétique des équipements; le changement de système énergétique en substituant de l’énergie renouvelable aux énergies fossiles ; les process industriels de fabrication, leur contenu carbone et la séquestration du carbone, notamment par l’évolution des modèles agricoles. Quatre piliers de toute politique énergétique dit-il, quatre piliers comme une table. Néanmoins, il a surtout insisté sur l’amont : que chaque acteur, à commencer par les citoyens eux-mêmes, disposent des informations nécessaires pour véritablement comprendre les enjeux.

-

Édouard Bouin a développé les thèses de Agir pour le climat : l’urgence de mobiliser à l’échelle de l’Europe des moyens financiers massifs pour relever le défi climatique. Le slogan de son association est : « si le climat était une banque… » : lors de la crise financière de 2008, mille milliards ont été investis par l’Union Européenne pour sauver les banques, mettons les mêmes montants pour le climat. En ce qui concerne les actions à mener, il souligne l’importance de disposer d’un outil financier dédié, la Banque Européenne du Climat pour organiser un ensemble de politiques d’investissements verts directs, de prêts, de subventions et d’appuis à des modes de vie plus sobres.

-

Anne Rostaing a présenté l’expérience originale de la Coopérative Carbone de la Rochelle, outil de mobilisation de tous les acteurs autour de projets communs.

-

Denis Bonnel a souligné l’importance des investissements publics initiaux pour parvenir à des percées technologiques et à une industrialisation massive des procédés qui permettent à la production d’électricité par des panneaux photovoltaïques de concurrencer victorieusement l’utilisation d’énergie fossile.

-

Alexis Normand a montré la possibilité de mobiliser les outils numériques pour permettre à chacun d’être conscient de sa propre empreinte carbone.

A/ Plafonnement et obligation de résultat

Comment parvenir année après année à respecter une obligation de résultat fondée sur une réduction de l’empreinte à un taux fixé ?

Dans cette famille de politiques, la question de l’obligation de résultat a été en réalité rarement posée pour trois raisons :

-

les scénarios sont souvent établis à un horizon assez lointain (dix à trente ans) ;

-

la diversité des politiques sectorielles ne permet que rarement d’en additionner les effets ;

-

on s’intéresse en parallèle à l’évolution des différents acteurs, les citoyens eux-mêmes, les entreprises, les banques, les territoires de sorte que l’idée de plafonnement d’ensemble, donc de rationnement, de la quantité d’énergie fossile utilisée au total se trouve d’une certaine manière hors du champ du raisonnement.

Même Édouard Bouin, qui met le plus fortement l’accent sur l’importance des moyens financiers à mobiliser, reconnaît que la question centrale est l’efficacité des différents modes d’investissement et non leur montant.

Même si les obligations de résultat que se fixe l’Union Européenne sont des objectifs lointains, Antoine Colombani nous dit que la Commission Européenne est, cette fois, décidée à fixer une trajectoire aux différents États membres, avec un point d’étape tous les deux ans et la volonté, à l’image de ce qui se passe dans d’autres domaines, déficits publics ou droits de l’homme, de prendre des initiatives graduées vis-à-vis des États qui ne respecteraient pas la trajectoire : recommandations ; contentieux devant la Cour de Justice.

Il rappelle par ailleurs que l’Union Européenne, du fait de sa compétence sur le marché unique, dispose de leviers directs pour maintenir cette trajectoire, avec le système des ETS, les ajustements carbone aux frontières et le développement d’un cadre réglementaire européen pour aller vers des produits durables : réparables, réutilisables, recyclables, conformément aux préceptes de l’économie circulaire, et à bas carbone tant pour leur production que pour leur utilisation.

Comment éviter que chaque mesure envisagée ne soit dénaturée par des lobbys ?

Ce point n’a pas été réellement débattu au cours de la séance. Il est néanmoins crucial, comme l’ont montré les séances précédentes qui ont cité le maintien de quotas gratuits, pour certaines activités économiques exposées à la concurrence internationale dans le cas des ETS, ou encore l’absence de réforme profonde de l’agriculture dont les émissions actuelles jouent un grand rôle dans l’émission de GES.

Antoine Colombani a rappelé l’ampleur du plan de relance adopté par l’Union européenne. C’est un outil majeur de financement de la transition. Il est prévu que 37 % des plans de relance nationaux aillent à la transition et que le reste des investissements ne doivent pas lui nuire. (Dans le passé, l’action publique a souvent été schizophrène, soutenant la transition d’une main et l’usage des énergies fossiles de l’autre, au point que depuis le Sommet de la Terre de 1992 la communauté internationale n’est pas véritablement parvenue à limiter les subventions aux énergies fossiles, longtemps supérieures aux financements investis pour lutter contre elles).

Philippe Quirion fait néanmoins observer les deux limites de cette approche du plan de relance. Tout d’abord il n’est pas facile, selon lui, d’éviter que dans les plans de relance européen et nationaux, les gouvernements badigeonnent de « peinture verte » des investissements qui visent en réalité d’autres objectifs. D’autant plus qu’après la pandémie, les gouvernements seront sous la pression d’urgence. En second lieu, les aides publiques et les subventions ne contribuent pas à aider les actions les plus vertueuses : difficile, dit-il, de subventionner la sobriété ! Et le même problème se pose avec les ETS : on pénalise certes les usines les plus émettrices mais pour subventionner les moins émettrices : or, plutôt que d’encourager les cimenteries à améliorer leur efficacité énergétique, ne faut-il pas plutôt pousser à utiliser moins de ciment ?

On retrouve ici le débat de la cinquième séance sur les limites des actions menées en direction des entreprises : elles peuvent, certes, pour reprendre les quatre piliers de NégaWatt, améliorer leur performance, éventuellement « changer de carburant » en passant de l’énergie fossile aux énergies renouvelables, mais elles sont dans l’incapacité de porter des transformations radicales du système économique, dont Christian Gollier nous a rappelé dans la troisième séance qu’elles étaient inévitables. De ce fait, elles restent, comme l’a illustré la cinquième séance, à la surface des choses, sans parler de la capacité des lobbys industriels à invoquer la compétitivité internationale pour éviter des mesures trop contraignantes à leur égard.

Comment garantir la continuité du processus au-delà des alternances politiques ?

Benoît Lebot fait observer que depuis trente ans on n’a fait que du « stop and go ». On a bien vu dans les séances précédentes qu’à moins de véritables pactes transpartisans (Bettina Laville parlait de deux quinquennats) ce stop and go risque fort de se poursuivre avec cette famille de solutions.

L’engagement ferme de l’Union Européenne sur une trajectoire annuelle et le caractère pluriannuel des budgets et des engagements européens peut effectivement apporter un élément de réponse, les engagements européens amortissant, dans une certaine mesure, les fluctuations politiques de chacun des États membres. Encore faudrait-il que cette trajectoire constitue une véritable obligation juridique engageant la responsabilité des dirigeants. On retrouve le débat de la seconde séance : « qui est responsable de quoi » et la nécessité d’aller vers une Charte européenne des responsabilités qui soit le complément de la Convention des Droits de l’Homme.

Quel peut être le rôle des innovations techniques ? Peuvent-elles bouleverser la stratégie des acteurs ?}}

Denis Bonnelle montre la nécessité d’ouvrir la voie à ce que l’historien des sciences et techniques Bertrand Gille appelait le « changement de système technique » en développant deux idées majeures : les techniques ne se développement pas indépendamment les unes des autres mais forment à tout moment de l’histoire un système cohérent et inter-relié ; et il arrive un moment où les sociétés sont en face d’un système technique bloqué, imposant une rupture « systémique ».

Peut-on considérer le système technique actuel, fondé depuis la révolution industrielle sur la substitution d’énergie fossile à l’énergie humaine et animale, comme un tel système bloqué et à quelles conditions, notamment d’action publique, basculer rapidement vers un autre système technique ? C’est ce que Denis Bonnelle évoque à propos de la production d’énergie électrique renouvelable, par le solaire, grâce aux panneaux solaires photovoltaïques.

Il fait observer que dans tout basculement de système technique, on commence par l’enfermement dans un cercle vicieux : en l’absence de marchés conséquents, on en reste à des prototypes coûteux et portés à bout de bras par la puissance publique et, comme ils sont coûteux, aucun marché ne s’ouvre permettant des économies d’échelle. Pour passer d’un cercle vicieux à une spirale vertueuse où l’abaissement des coûts fait naître un marché de plus en plus large qui lui-même contribue à ce que la nouvelle technique soit de plus en plus compétitive, il faut une aide publique de départ, le « signal prix » n’y suffit pas. C’est ce basculement, dit-il, qu’a permis l’action du gouvernement allemand en promouvant la production d’électricité par des panneaux solaires. Le gouvernement allemand a investi massivement pour créer le marché de ces panneaux. Il y a consenti un double sacrifice, financier d’une part, pour faire décoller le système, et industriel de l’autre puisque l’industrie photovoltaïque allemande a été sacrifiée au profit de l’industrie chinoise plus capable de changer d’échelle. Mais, dit Denis Bonnelle, on atteint maintenant un stade où les projets deviennent rentables, surclassant les projets de production d’électricité par l’énergie fossile. Ce faisant, dit-il, le gouvernement allemand a créé un véritable bien public mondial.

Il y rappelle aussi que pour basculer vers un nouveau système technique, il faut adopter une attitude cohérente : comme on le sait la production d’énergie électrique par le vent et le soleil est par nature intermittente. Il faut donc accepter, d’une part, de développer autour de cette énergie renouvelable un véritable système technique, notamment avec la production d’hydrogène vert utilisé comme carburant à la place des énergies classiques et, d’autre part, admettre le développement d’un réseau de lignes à haute tension pour assurer les transferts nord – sud (pour l’éolien) et sud – nord (pour le solaire).

Alexis Normand présente des réflexions complémentaires sur l’évolution induite par la révolution numérique. Il cite l’application à la traçabilité des émissions carbonées des techniques de « l’open banking ». Ce concept selon Wikipédia décrit « un système bancaire dans lequel les consommateurs et les entreprises peuvent autoriser des banques ou des tiers qui fournissent des services financiers à avoir accès aux données sur leurs actifs et leurs opérations financières aux moyens de canaux sécurisés en ligne ». L’open banking lui-même est une application du concept plus général d’innovation ouverte (open innovation) encore appelée « innovation distribuée » qui, toujours selon Wikipédia, « désigne dans les domaines de la recherche et du développement des modes d’innovation fondés sur le partage et la collaboration entre parties prenantes ».

Ainsi peut s’opérer autour dela lutte contre le réchauffement climatique, aussi bien du côté de la production d’énergie que du côté de la traçabilité des émissions, une convergence autour d’un nouveau système technique. L’attention à cette émergence et la création de ses conditions n’implique pas de « romantisme technologique ». Denis Péchin rappelle qu’il faut faire un vrai bilan énergétique du photovoltaïque et en intégrer tous les coûts pour s’assurer que les émissions importées liées à la mise en place de tout le système, production des panneaux, installation, réseaux qui y sont liés ne représente pas finalement des coûts en énergie fossile qui en réduisent l’intérêt. À ceci, Denis Bonnelle répond par la mise en place d’un système technique cohérent : autrefois il fallait huit ans de production d’énergie électrique par les panneaux, sur leurs trente ans de durée de vie, pour couvrir l’énergie qui avait été nécessaire à les produire et à les mettre en place. Avec les économies d’échelle réalisées, ce temps de retour sur investissement est maintenant réduit en moyenne à deux ans : il reste 28 ans d’énergie disponible. En outre, contrairement aux batteries, les panneaux photovoltaïques n’utilisent pas de terres rares mais du silicium, une des matières les plus abondantes dans la nature. La technologie de production renvoie à d’autres innovations techniques comme la production d’un silicium extrêmement pur et la capacité à créer des tranches fines de matériau qui se retrouvent dans la technologie des ordinateurs. Ces évolutions inter-dépendantes sont la caractéristique de l’émergence d’un nouveau système technique.

Et en ce qui concerne les batteries, Antoine Colombani rappelle l’intérêt de l’action réglementaire qui, au niveau européen, vise aujourd’hui à imposer un recyclage, à développer la performance et à fixer un plafond d’émissions pour le cycle de vie complet des batteries.

A quelle échelle politique le système trouve-t-il sa pertinence ?

Dans une tribune parue dans le journal des Échos le 17 mars 2021, Christian de Perthuis, prolongeant une réflexion menée au sein des Assises, évoque la nécessité d’un « double rationnement » pour parvenir à l’obligation de résultat : un rationnement de l’offre, agissant directement sur les émissions du système de production des biens et services et un rationnement de la demande sur laquelle on reviendra plus loin.

Antoine Colombani a bien illustré le fait que l’Union Européenne est aujourd’hui la bonne échelle pour aller vers un rationnement de l’offre et une transformation des systèmes techniques, en combinant quotas d’émissions des entreprises, investissements publics pour développer un nouveau système technique et réglementations pour imposer une approche complète du cycle de vie des produits. Par contre, les pays membres seraient mieux outillés, dans le cadre de principes généraux fixés au niveau de l’Union européenne,pour agir sur le rationnement de la demande et, par le biais du système fiscal, pour assurer une répartition équitable des efforts entre les citoyens permettant ainsi un basculement vers une économie et des modes de vie respectueux des limites de la planète.

Enfin, comme évoqué plus loin, les territoires ont de leur côté un rôle décisif à jouer. S’esquissent donc, autour de la lutte contre le réchauffement climatique,les principes d’une gouvernance à multi-niveaux qui trouverait dans la mise en œuvre concrète des plans de relance européen et nationaux une application immédiate.

Peut-on penser qu’après 30 ans de tâtonnements cette seconde famille de solutions a des chances de se hisser à la hauteur des défis ?

Aucune réponse convaincante n’a été apportée au cours de la séance à cette question fondamentale. À la lumière de ce qui précède, l’engagement européen d’un côté et les chances de basculement d’un système technique de l’autre, on pourrait néanmoins être à la veille, sinon d’une véritable obligation de résultat, à l’égard de laquelle Philippe Quirion a émis quelques doutes, du moins d’une plus grande cohérence entre les objectifs affichés et les actions mises en place.

Rejoignant par un autre bout ce qu’a dit Édouard Bouin en prologue « si le climat était une banque il serait déjà sauvé », Philippe Quirion fait observer qu’entre 1942 et 1944 les États-Unis ont été capables de complètement reconvertir leur industrie pour gagner la guerre. « Il faut, dit-il, faire aujourd’hui la même chose pour gagner la guerre du climat mais, rappelle-t-il, il n’y a pas d’alternative technique sur certains points et il faudra nécessairement aller vers la sobriété ». L’écologie des années 60 (référence implicite au rapport Meadows pour le Club de Rome, « les limites de la croissance ») a trop mis l’accent sur la rareté des ressources. Nous nous apercevons aujourd’hui que cette rareté constitue un problème de second ordre, le problème central, illustré par les émissions de gaz à effet de serre, c’est celui des déchets et non celui des ressources.

B/ Empreinte totale des sociétés

Le débat ici a porté sur trois points :

-

l’empreinte carbone des sociétés reflète-t-elle mieux que les « émissions territoriales » notre responsabilité collective à l’égard du climat ?

-

doit-on se concentrer pour cette empreinte sur les émissions de dioxyde de carbone ou doit-on étendre l’analyse aux autres gaz à effet de serre, en particulier au méthane et au protoxyde d’azote ?

-

les approches actuelles de la seconde famille de solutions permettent-elles d’assurer la traçabilité des émissions tout au long de la filière ?

La responsabilité de nos sociétés à l’égard du climat

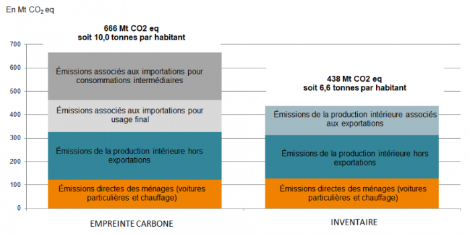

L’empreinte carbone totale associée à nos consommations constitue l’expression la plus directe de notre mode de vie. Le graphique ci-dessous extrait du rapport le plus récent du Ministère de la Transition Écologique rappelle les données essentielles à avoir en tête : les émissions sur le sol national associées à notre mode de vie représentent à peine plus de 300 millions de tonnes d’équivalent CO2 alors que notre empreinte totale est de 666 millions.

Guy Kulitza, de la « Convention Citoyenne sur le Climat », fait d’ailleurs observer à cet égard que les émissions directes des ménages, liées essentiellement au chauffage et aux voitures particulières, sur lesquelles se focalise souvent l’attention, représentent moins de 20 % de notre empreinte carbone totale.

Philippe Quirion estime que même cette empreinte ne reflète pas complètement notre responsabilité : elle concerne aussi les émissions de la production intérieure associée aux exportations – adopter un double standard avec des systèmes de production économes en énergie fossile pour la consommation intérieure et des systèmes moins économes pour les exportations serait effectivement faire preuve d’irresponsabilité – et nos investissements à l’extérieur. Il cite sur le dernier point l’exemple du gouvernement chinois qui finance massivement la construction de centrales thermiques au charbon dans des pays tiers. Un examen d’ensemble de la responsabilité de la société européenne, dans la perspective d’un droit européen de la responsabilité devrait naturellement prendre en compte ces deux éléments.

Suffit-il de s’intéresser à l’empreinte carbone, ne faut-il pas prendre en compte les autres gaz à effet de serre ?

Benoît Lebot rappelle que les autres gaz à effet de serre, essentiellement méthane et protoxyde d’azote représentent ensemble, en termes d’impact sur le climat, 30 % de l’effet de serre. L’un et l’autre sont directement associés à notre modèle agricole. Il semble inévitable en conséquence d’en assurer la traçabilité au même titre que le dioxyde de carbone.

Se donne-t-on les moyens d’une traçabilité des émissions de dioxyde de carbone, de méthane et de protoxyde d’azote sur toute la filière de production ?

Le débat de la première séance a permis de commenter le graphique ci-dessus. Dans les 54 % du total de l’empreinte associés à des « importations » de gaz à effet de serre on a deux parts inégales : une minorité résulte d’émissions associées aux importations pour usage final, une majorité est imputable aux importations pour consommations intermédiaires, transitant donc par notre propre appareil de production. Les moyens de traçabilité sont fonction de ces deux catégories.

Benoît Lebot insiste sur l’importance dans ce domaine des connaissances précises à mobiliser ou à construire et du renforcement des ressources humaines consacrées à ces connaissances, sans lesquelles, par exemple pour les EU-ETS, on ne disposera pas de comptabilité carbone digne de ce nom et de certification. Il est vrai que l’évaluation actuelle de l’empreinte, tant au niveau européen qu’au niveau français, repose comme l’a rappelé Christian De Perthuis à une précédente séance sur une évaluation forfaitaire, un « benchmark » et non sur l’évaluation effective des émissions importées dans les différentes filières, ce qui constitue, notamment dans l’hypothèse d’un ajustement carbone aux frontières, une prime aux systèmes les moins performants.

Avant même de se poser la question de la traçabilité des émissions importées, dit Benoît Lebot, il faut renforcer notre comptabilité des équivalents carbone des différents gaz à effet de serre. Oui dit-il, la traçabilité est possible mais donnons-nous déjà les moyens de connaître les fondamentaux. Il cite un rapport récent sur les villes américaines qui ont tenté d’avoir une approche complète de leurs émissions et ont conclu à une sous-estimation des émissions officielles d’au moins 20 %2 : « certes, il y a l’invisible des gaz à effet de serre importés mais il y a même des erreurs sur les émissions directes ».

Tout en reconnaissant que l’Union Européenne n’a pas encore pris la mesure de cet enjeu de traçabilité des émissions de gaz à effet de serre tout au long des filières, Antoine Colombani rappelle que la Commission est en train de prendre la question au sérieux : dans la mouvance de la transposition européenne de la loi française sur le devoir de vigilance, elle travaille à une révision des obligations de reporting extra-financier des entreprises, avec l’obligation de rendre compte de l’activité des sous-traitants et le fournisseur, et à l’étiquetage des produits (en direction d’un carbo score) ; est également mis sur la table un projet législatif sur la prise en compte de la déforestation importée (une revendication déjà ancienne de la société civile concernant notamment l’importation d’huile de palme, de soja et de viande de bœuf qui contribuent significativement à cette déforestation) ; enfin cette question sera au cœur de l’ajustement carbone aux frontières.

De son côté, Alexis Normand dit que non seulement la traçabilité est vitale mais également qu’elle est à portée de main. Se référant au mouvement de l’open banking, déjà cité, il pense que cette traçabilité peut directement s’inspirer de celle des données de santé. Greenly a développé d’ores et déjà une application surles comptes bancaires qui permettrait de déduire des transactions physiques la quantité de carbone consommée par chacun. Cela aurait deux applications : l’information d’abord des consommateurs ; ensuite, en matière de comptabilité, la conversion des « grands livres » des entreprises en bilan carbone.

Ce n’est, reconnaît-il qu’un point de départ car, comme pour l’évaluation générale de l’empreinte, le calcul repose sur des données moyennes d’émissions importées incorporées dans les produits. Selon lui, et l’on retrouve là les réflexions d’Alexandre Rambaud à la séance 5, comptabilité financière et comptabilité carbone vont progressivement fusionner et les experts comptables devront certifier le compte carbone comme ils certifient aujourd’hui les états financiers. Ce mouvement sera notamment porté par les gestionnaires financiers de portefeuille qui, de leur côté, sont confrontés avec la TCFD (Task Force on Climate Related Finance Disclosure), issue des Accords de Paris, à l’obligation d’évaluer le risque de leur portefeuille aux aléas climatiques.

C/ Justice sociale et découplage

Au cours de la séance, c’est surtout la question du rationnement de la demande qui a été débattue.

Cette question était introduite par Benoît Lebot, qui soulignait que la sobriété était le plus important des quatre piliers des scénarios NégaWatt. Raymond Zaharia a associé l’idée de découplage à l’idée de « juste besoin ». Sans maîtrise de la demande, dit-il, on n’arrivera à rien et cette maîtrise ne peut se faire sans l’engagement de la puissance publique. Or, dit-il, elle est aujourd’hui totalement absente de ce qu’il faut considérer comme un mauvais usage des capacités technologiques. Il prend l’exemple des nouveaux smartphones qui offrent une précision d’image sans aucun rapport avec les besoins effectifs. Plafonner la demande, c’est aussi tout simplement lutter contre l’hubris, la démesure de notre formulation des besoins. Il prend l’exemple de Tesla et de son projet de milliers de satellites lancés dans l’espace pour améliorer internet : ce qu’il appelle un « internet des poissons » car l’essentiel de cette couverture concernera en réalité l’océan.

Philippe Quirion salue l’énoncé de la question : le découplage dont il est question n’est pas le découplage du PIB par rapport à la consommation d’énergie fossile, c’est bien le découplage du bien-être. Il se réfère notamment à un article publié récemment par la revue Global Environnemental Change, en novembre 2020. Il est intitulé en traduction française : « Offrir à tous un mode de vie décent avec un minimum d’énergie : un scénario global ». Cet article souligne après bien d’autres qu’au-delà d’un certain niveau de ressources matérielles, il y a un véritable découplage entre sentiment de bien-être et consommation. Les auteurs se sont intéressés à la question suivante : est-il concevable d’assurer le bien-être de tous, tout en réduisant de façon drastique (95 % dans les pays développés, 60 % en moyenne) la consommation d’énergie ? Pour cela, ils partent du constat que les besoins élémentaires sont très comparables d’un pays à l’autre mais que, par contre, les modèles culturels (et de consommation) pour satisfaire ces besoins élémentaires sont radicalement différents d’un pays à l’autre. Selon eux, oui, on peut satisfaire le bien-être de tous mais moyennant une rupture par rapport à l’approche marginaliste utilisée jusqu’à présent et en combinant l’efficacité de nouvelles technologies avec des transformations radicales du côté de la demande.

Pour Murielle Raulic de la Convention Citoyenne sur le Climat, en mettant l’accent sur la seule consommation directe des citoyens, qui représente moins de 20 % des émissions de gaz à effet de serre, on pointe du doigt les plus démunis en passant à côté de la question centrale du découplage. Et Guy Kulitza précise les réflexions de la Convention Citoyenne : « la sobriété n’est pas qu’un sacrifice ». Comme les extras que l’on fait à Noël et au jour de l’an, par opposition à la consommation de tous les jours comme celle que l’on fait du fait des engrais azotés : « le bien-être c’est avoir ce qu’il faut à un moment où il le faut et pas tout tout de suite ». D’où, dit-il, l’opposition à la publicité qui figure dans le rapport des citoyens ».

De son côté, Samuel Thirion se demande si la sobriété ne doit pas être une obligation ? Les « besoins superflus » ne devraient-ils pas ne pas dépasser un certain seuil ? Benoît Lebot de son côté estime qu’il est possible de faire de la sobriété une politique publique à condition, préalablement, qu’elle soit reconnue par tous comme une partie de la solution. Selon lui, l’obligation de résultat devrait pouvoir se décomposer en obligation de résultat pour chacun des quatre piliers du scénario NégaWatt.

Comme on le voit, le débat sur le plafonnement de la demande s’est trouvé ainsi amorcé.

D/ La mobilisation de tous les acteurs

Cette question s’est décomposée en deux : le changement proposé est-il physiquement possible ? Et comment tous les acteurs peuvent-ils s’y trouver impliqués ?

Sur le premier point, on ne reviendra pas sur les éléments de réponse déjà apportés : les scénarios de type NégaWatt illustrent la possibilité technique de respecter une obligation de résultat et permettent même dans une certaine mesure de ventiler cette obligation de résultat entre les quatre piliers. De même, l’article cité par Philippe Quirion montre qu’il est d’ores et déjà possible, indépendamment des mutations technologiques décrites plus haut, de satisfaire les besoins essentiels de tous (c’était jusqu’au 18e siècle la définition même de l’oeconomie).

Sur le second point, deux idées de nature différente ont été développées. Tout d’abord, en ce qui concerne la mobilisation des citoyens, Benoît Lebot comme Charles Hayek, ingénieur et maire d’une petite commune de Franche Comté, soulignent la nécessité de leur donner des moyens simples et clairs de comprendre et d’agir. Benoît Lebot revient à ce sujet sur la question des ressources humaines : « les banques disent qu’il n’y a pas de demande en matière de réduction des émissions mais, dit-il, parce qu’il n’y a pas en amont de financements du diagnostic pour connaître le potentiel de réduction et pas de capacités humaines disponibles, à commencer par le niveau local ». Et Charles Hayek fait observer : « je parle aux citoyens. Les grandes radios disent n’importe quoi. Les citoyens ne s’intéressent plus à ces questions parce qu’on ne leur fournit aucune explication concrète. Ce n’est pas en taxant l’essence et le fioul qu’on les intéressera mais en leur proposant des solutions crédibles et honnêtes ! ».

Ce besoin de mécanisme simple et lisible semble aujourd’hui une priorité. On retrouve alors le rôle central des territoires, tel qu’il est exposé par Anne Rostaing à partir de l’expérience de la Coopérative Carbone de la Rochelle . Cette Coopérative Carbone est un outil original, sous forme de SCIC, associant collectivités locales, entreprises, universités et visant à accompagner l’action territoriale de différents types d’acteurs, à mutualiser les connaissances à l’échelle d’un territoire et à organiser le financement de projets : ce n’est pas, dit-elle, à proprement parler une obligation de résultat, mais une manière d’organiser l’action territoriale, de fournir un outil au service de tous les acteurs locaux. Car, dit-elle, « si on souffre de beaucoup d’imprécisions sur les impacts globaux, on peut par contre évaluer chaque projet local ». Sans approche systémique territoriale, ajoute-t- elle, on aura toujours des effets rebonds. L’intérêt du niveau territorial est que tous les domaines de la vie du territoire sont concernés, y compris par exemple la séquestration de carbone par l’évolution de l’agriculture. Pour permettre le découplage dont on a parlé, pour mettre en avant le rôle primordial des villes, il faut permettre à chacun de connaître la source de ce qu’il consomme, développer des outils permettant à chaque territoire de prendre ses responsabilités et, pour cela, d’augmenter la capacité d’agir de chaque acteur à son niveau. Encore faudrait-il que le cadre réglementaire ne bloque pas, que l’on puisse agir avec moins de barrières qu’aujourd’hui : « on remarque que les citoyens sont sensibilisés et que quand on leur offre des outils pour agir ils veulent être acteurs et sont prêts à agir ». Elle cite l’exemple de l’auto-consommation électrique d’un quartier qui peut déboucher également sur de la production d’hydrogène, pour autant que le cadre réglementaire le permette. Selon elle, à l’échelle territoriale, volontariat et effet de démonstration sont deux leviers essentiels.

On retrouve donc ici le rôle central des territoires et la question déjà évoquée de l’articulation des trois niveaux Europe, Nations, Territoires qui fera l’objet de la séance 8.

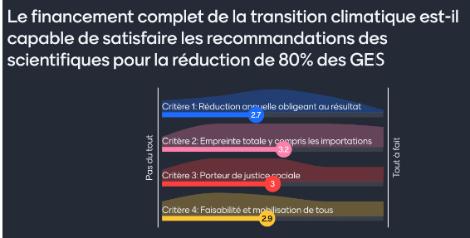

En guise de conclusion, on peut considérer que les intervenants ont su apporter des éléments d’éclairage précieux pour chacune des questions posées. Ces perspectives permettent-elles à cette famille de solutions de se hisser maintenant à la hauteur des défis ? Le sondage en ligne organisé à la fin de la séance offre une image mitigée :

-

obligation de résultat ? 2,8 sur 5

-

empreinte totale ? 3,2 sur 5

-

justice sociale et découplage ? 3 sur 5

-

mobilisation de tous les acteurs ? 2,9 sur 5

Ce sondage n’a bien sûr aucune valeur scientifique mais donne la température des réactions.

1 Rappelle :

-

Famille 1 : le signal prix. Réduire progressivement la demande en fixant un prix de plus en plus élevé à la tonne de dioxyde de carbone rejeté dans l’atmosphère et en redistribuant, selon des modalités à définir, les revenus tirés du prix élevé du carbone, de façon à respecter un principe de justice sociale.

-

Famille 2 : la combinaison de politiques sectorielles visant à définir des réductions de l’empreinte carbone dans tous les domaines en se fixant pour chacun d’eux des objectifs chiffrés et en mettant en oeuvre pour y parvenir interdictions, obligations, incitations, investissements publics, innovations techniques, fiscalité.

-

Famille 3 : l’allocation de quotas. Répartir selon une clé prédéfinie le total de l’empreinte entre les acteurs. C’est la gestion la plus directe du rationnement. Cette famille se décompose en deux sous-familles très différentes :

-

famille 3.1. : les quotas sont alloués aux secteurs d’activité et aux entreprises ;

-

famille 3.2. : les quotas sont alloués aux personnes considérées comme les bénéficiaires finaux et les clients de l’activité économique et de l’activité des administrations.

-

2 Revue Nature, publiée en février 2021 : « La sous-estimation des émissions de gaz à effet de serre dans les villes américaines » - htpps://www.nature.com/article/s41467-020-20871-0).

Referencias

-

Un des apports de Benoit Lebot : Concernant la nouvelle étude sur la différence entre la mesure des GES et leur estimation, télécharger le pdf under_reporting_of_greenhouse_gas_emissions_in_us_cities.pdf ou sur le site « nature communications » Under-reporting of greenhouse gas emissions in U.S. cities

-

Edouard Bouin a diffusé le court diaporama si le climat était une banque…pdf

-

Anne Rostaing pour la Coopérative Carbone (La Rochelle) a donné des exemples de leurs actions : Exemple 1 : Nous travaillons sur la sobriété : accompagnement des citoyens à CONCRETISER leurs actions de changement de mobilité, et nous évaluons et accompagnement des offres alternatives. Exemple 2 : nous développons des actions d’autoconsommation collective d’ENR à l’échelle des quartiers. Exemple 3 : une démarche territoriale d’économie circulaire. Exemple 4 : séquestration : des particuliers portent des projets de plantations d’arbres, nous plantons dans le marais poitevin et travaillons sur la séquestration C dans les sols. Et enfin des travaux de recherche sur la captation C dans nos zones humides.

-

Un des apports de Philippe Quirion (RAC) : Un article qui quantifie l’énergie nécessaire pour que chacun sur la planète ait une vie décente.pdf (en anglais):

Para ir más allá

Chacun peut puiser dans les ressources libres des assises pour élaborer des publications ou des points-de-vue. Merci de citer la contribution des Assises du climat.

Neuf sessions de deux heures sont intégralement déposées sur le facebook des assises du climat