Une nécessité de reconsidérer la notion de paysage dans le contexte urbain

Programme « Paysage et développement durable 2 » 2010 - 2014

avril 2014

Lancé en 2005, le programme « Paysage et développement durable » (PDD) invite les chercheurs à se pencher sur les relations et interactions entre deux notions complexes du point de vue scientifique : le Paysage et le Développement Durable. Tout en intégrant les grandes orientations de la Convention européenne du paysage, entrée en vigueur en France le 1er juillet 2006, le programme PDD, piloté par le MEDDE, a fait l’objet de deux appels à proposition de recheche (APR), le premier initié en 2005 puis un second en 2010. C’est dans le cadre de ce dernier que des chercheurs se sont intéressés à ce qui fonde le paysage du point de vue des politiques publiques, mais aussi des habitants d’un territoire. Comment peut se fabriquer un paysage commun, générateur d’identité et de fonctionnement social urbain dans le cadre des politiques urbaines et en association avec les habitants ? Comment le potentiel naturel, historique et culturel d’un territoire peut s’hybrider de stratégies sociétales, mais aussi des besoins de chaque homme à composer son paysage vécu ? Comment recréer une unité de paysage associé à des territoires distincts et à une pluralité d’histoires, de symboliques et d’intérêts ? Comment peut-il constituer une composante à part entière d’un projet urbain, en tant que bien partagé et identitaire, et ce quel que soit le contexte culturel. Ce sont ces problématiques qu’ils abordent dans leur étude intitulée « l’enjeu du paysage commun ». Nous livrons ici plusieurs analyses tirées du rapport final de recherche présenté le 29 avril 2014.

Du paysage de la nature aux paysages des espaces urbains

Notre recherche se fondait sur l’hypothèse de l’existence d’un paysage dans les contextes urbains. A l’inverse de la thèse de Pascal Aubry (2006)127 ou encore récemment Mickael Jakob (2013)128 pour qui le paysage est avant tout naturel, les résultats des enquêtes de terrain dans les deux sites (plus encore à Melrose) confortent l’idée d’un paysage urbain. Les habitants et usagers interviewés dans les deux sites font bien mention de « paysage », urbain à Melrose et souvent associée à la nature à L’Ile-Saint-Denis. En outre, leur acceptation du paysage apparaît multidimensionnelle et dynamique. Des lieux urbains peuvent ainsi susciter du paysage.

Il existe même une convergence de point de vue pour certains lieux perçus comme paysage. C’est le cas du rapport à la Seine, ses ponts et ses abords à L’Ile-Saint-Denis et aux bâtiments et infrastructures urbaines à Melrose. Ces résultats sont corroborés par les photos recensées sur flickr qui valorisent majoritairement le fleuve à L’Ile-Saint-Denis, les façades anciennes, les enseignes et sur youtube les infrastructures de transports (bus, métro, voitures) à Melrose. Ainsi, la ville devient support de paysage, qui est photographié, filmé, pratiqué, vécu, mis à distance de son quotidien.

Le paysage n’est en aucun cas réduit à des espaces de nature. Même à L’Ile-Saint-Denis où la présence de l’eau ou même le site naturel sont associés aux paysages, ceux-ci sont toujours liés aux tissus urbains : les ponts, les abords construits, etc.

Le paysage dans le contexte urbain n’est pas non plus associé à l’environnement écologique, si ce n’est ponctuellement par des évocations de la faune et la flore. Le paysage des espaces urbains tel qu’appréhendé par ceux qui y vivent, semble ainsi loin de la ville nature, ou de la ville protectrice de l’environnement au motif duquel les politiques publiques déploient le paysage et les ambitions de développement durable.

Ce qui fait paysage, et une possibilité de se distancier de son quotidien, qu’il s’agisse du recul spatial qui permet d’appréhender un ensemble urbain, que distance symbolique permettant de se représenter et sentir le monde. Le paysage se distingue ainsi du lieu, en tant qu’espace vécu, de l’espace en tant qu’étendue spatiale et temporelle abstrait et de l’environnement qui renvoie à l’extériorité du monde, autrement dit à notre cadre de vie.

Peripheralization des espaces périphériques…

Le centre crée sa périphérie et la périphérie fait le centre, tels pourraient être exprimés des rapports dialectiques entre les deux entités d’un même corps. La recherche conduite à Melrose et L’Ile-Saint-Denis a montré combien les rapports entre les centres de métropoles et les banlieues sont interdépendants. Si l’image de la banlieue relève parfois du mythe, sa pluralité étant amalgamée dans un terme univoque, véhiculant des représentations massives, surtout dans le contexte de banlieues dites « difficiles ».

Dans les deux cas observés, les représentations de la banlieue sont construites et définies à partir du centre, toujours « en creux », de manière plutôt négative par les professionnels : il s’agit de réparer les quartiers relégués abritant traditionnellement une population immigrée et pauvre, vivant dans des logements sociaux et abritant des équipements et infrastructures indésirables ailleurs. Des qualificatifs très stigmatisant peuvent même être employés à leur égard, comme « dépotoir » ou « corridor de la misère » dans le cas du South Bronx.

Les habitants de ces quartiers périphériques se trouvent eux-mêmes dans un rapport complexe à leur propre territoire. Ils souffrent à la fois des images négatives couramment véhiculées (celles de territoires pauvres économiquement, abandonnés, relégués) et appellent à une mutation de leur environnement pour changer le regard, mais sont en même temps très attachés à une réalité quotidienne dont ils tirent également de la fierté (culture spécifique issue de la diversité des communautés/composantes sociales par exemple) et peuvent craindre les effets d’une évolution allant souvent dans le sens de l’embourgeoisement. Ils ont créés des liens singuliers et s’attachent à lui conférer une identité spécifique au sein de la métropole. Elle appelle donc des approches révélant la singularité de ces territoires tout en restant connectés au reste de l’agglomération.

Les habitants de ces deux espaces périphériques vivent leur territoire à plusieurs échelles, et construisent des identités multiples englobant celles liées au centre, aux banlieues et à la métropole. Le paysage habité, tout comme le paysage territorial et urbain, est composé de l’emboitement de différentes échelles, du très proche au très lointain, avec des horizons signifiant le monde. Valorisés par l’appartenance à ces métropoles, les habitants de la périphérie n’en ressentent pas moins pour autant le besoin de se démarquer d’elle, de cultiver leurs particularités et identités propres. A la fois ville-monde et ville-singulière, la périphérie s’apprécie par rapport à ce qu’elle offre de spécifique : paysage territorial et ressenti à L’Ile-Saint-Denis par sa position insulaire singulière, paysage économique et identitaire à Melrose, au risque parfois de cultiver des archétypes urbains (comme la place de village).

Le paysage de la périphérie n’est pas banal, il n’est pas « sans qualité » ; il existe dans sa spécificité et se construit à partir d’une palette variée de composantes. Il se révèle dans une profondeur historique partagée (celle de quartiers populaires dans le cas de Melrose et de L’Ile-Saint-Denis), et obéit à des dynamiques et des logiques différentes dont la prise en compte est nécessaire pour élaborer tout projet d’évolution. Le besoin de conforter les identités propres, de prendre soin des relations singulières que ceux qui y vivent ou y travaillent tissent à ces territoires, remet en cause à nouveaux les projets de développement et d’aménagement érigés selon des « canons » esthétiques et environnementaux des villes centres, favorisant l’uniformisation des multiples paysages des métropoles.

La possibilité de composer des paysages

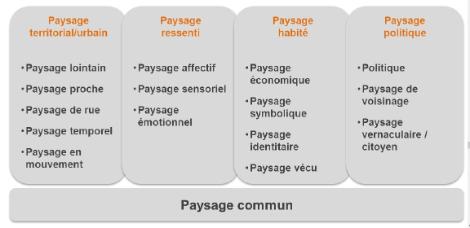

Le paysage urbain apparait toujours composé d’une multiplicité de dimensions, que nous avons synthétisées de la manière suivante à partir de la première catégorisation issue de notre observation de terrain.

Grille de lecture pour analyser du paysage urbain

Cette pluralité de catégories du paysage transparaît aussi dans les résultats des enquêtes auprès d’habitants sur la représentation des paysages d’Yves Luginbhül (2012)129 ou plus récemment de Théa Manola (2013) 130 dans les écoquartiers.

La considération d’un paysage est liée à la possibilité d’appréhender une série de repères naturels et spatiaux (proches ou lointains), d’y investir des référents culturels, historiques, sociaux ou personnels, de percevoir les autres (connus ou non), leurs flux, leur présence dans l’espace urbain, mais aussi d’apprécier les ambiances (lumières, saisons, sons, etc.), les mouvements, qu’ils soient naturels (changements dans le ciel, vent dans les arbres…), urbains (flux lointains des trains, avions, piétons), et dans une moindre mesure les rythmes urbains. La capacité à faire paysage nait ainsi d’une possibilité de composition à partir d’un ensemble de signes, repères, croyances, souvenirs variant pour tout à chacun.

Le paysage urbain apparaît ainsi comme une notion complexe qui peut lier et articuler les multiples dimensions à l’oeuvre dans les métropoles elles-mêmes « en écume » pour reprendre la formule de Michel Lussault (2007)131, c’est-à-dire un emboitement d’échelles (quartier, métropole, région, monde) générant une expansion permanente de l’espace habité. Il devient alors un enjeu pour penser des espaces à même d’être vus, pratiqués et éprouvés.

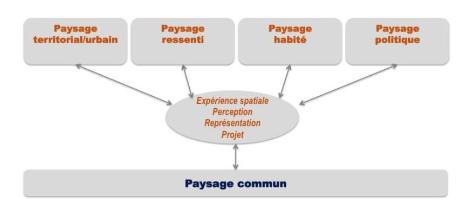

Interdépendance des perceptions/représentations/expériences/ projections du paysage urbain

Si le paysage est une composition de dimensions, un agencement des différentes relations tisse les relations des hommes aux paysages urbains. Globalement, un ensemble de signes porteurs de sens individuels, sociaux, économiques, culturels, urbains… apparaît appréhendé, hiérarchisé et interprété par chacun pour créer sa relation singulière au lieu. Les agencements de perceptions, représentations, expériences, projections ou projets diffèrent en fonction des individualités et groupes sociaux.

Le paysage convoque ainsi plusieurs formes d’appréhension des lieux. Il traduit l’interprétation d’un espace par le regard, les sens, les affects humains et son expérience collective et sociétale à un moment donné. Il engage notre subjectivité par rapport au réel et conditionne notre identité, notre culture par le biais des valeurs que nous y attachons (Augustin Berque, 1994)132.

Les lectures potentiellement distanciées du quotidien semblent liées, en premier lieu, à une perception, en particulier visuelle. Cette primauté du visuel dans l’appréhension des espaces urbains de ces deux quartiers est manifeste, à l’instar d’ailleurs de ce qui a été déjà observé par plusieurs auteurs, tel le paysagiste anglais Fairclough Graham. Elle est la première forme d’accès aux lieux, en quelque sorte intuitive. La perception exprime un rapport individuel objectivant qui permet de se situer, de regarder une situation urbaine, de se localiser. Bien entendu, l’oeil fait plus que voir, il ressent et interprète une pensée, une émotion. Par son regard, l’homme peut recomposer un paysage : un détail manquant est reconstitué, des attributs peuvent y être ajoutés, etc. Il peut être imaginé, représenté, peint à l’infini, étant non cernable, sans limites (Anne Cauquelin, 1989)133. En ce sens, la perception ouvre aussi la matérialité physique à des évocations subjectives, voire contemplatives et sensibles.

Les lectures paysagères sont également liées à des représentations sociales (locales, métropolitaines, voire nationales), souvent associé à la perception première. Elles sont moins liées aux pratiques effectives de la personne (le paysage vécu) que de ses représentations qui contribuent à leur appropriation et à façonner leurs valeurs identitaires. Celles-ci sont associées à des référents culturels ou symboliques (évocation d’une ville, d’un courant artistique, d’une figure) et à la perception des usages des hommes dans l’espace urbain. A Melrose, le paysage économique est fortement valorisé contrairement à L’Ile-Saint-Denis. La vitalité des activités est symbole de vie urbaine, de dynamisme économique et d’emplois. Autrement dit, ces représentations traduisent, comme nous l’avons vu, des processus de vernacularization (Setha Law, 2000)134 qui génèrent non seulement des place identity, cultural identity mais aussi des landscape identity (paysage identitaire). Remettre en cause ce paysage identitaire, symbolique, vécu collectivement reviendrait alors à nier cette « vernacularisation » et cet ancrage identitaire que permet de façonner la représentation du paysage.

Les paysages apparaissent aussi expérimentés. Les personnes interviewées parlent de leur confrontation aux lieux, éprouvés par les sensations (le corps, la marche, le ressenti du monde). Les ressentis s’expriment de trois façons dominantes dans les deux terrains : relations affectives en lien avec ses souvenirs personnels, relations sensorielles135 et émotionnelles. Celles-ci sont aussi liées à un sentiment esthétique. Le « sentir » se distingue du « percevoir » objectivant. Selon Henri Maldiney136, la perception donne des objets (je perçois un arbre, une chaise,…) alors que le sentir est antérieur à la scission sujet-objet. Contrairement à la sensation, le sentir est même actif. Il renvoie au « pathique » (en référence à pathos)137, manifestation qui « ouvre un horizon de sens » (un ressenti) et dépasse les seules qualités sensibles. L’expérience devient une immersion, une participation, une immanence (rencontre avec l’inobjectif). On ne voit jamais le monde, on l’habite, on le ressent. « Dans le paysage, l’espace m’enveloppe à partir de l’horizon de mon ici et je ne suis ici qu’au large de l’espace sous l’horizon duquel je suis hors » (H. Maldiney, 2003)138. Il s’ensuit une désobjectivation du monde et une immersion dans le réel. Autrement dit le paysage expérimenté est « une possibilité d’éprouver le monde » (J.M. Besse, 2000)139.

Les paysages sont aussi l’expression de projections individuelles et de leurs matérialisations spatiales et idéelles. Celles-ci peuvent être infimes : plantations, embellissements de maison, appropriation de trottoirs, mise en scène de boutiques, etc.). Les personnes interviewées lisent ces investissements individuels ou collectifs dans leur appréciation du paysage. Le paysage signe de ces transformations humaines (vernaculaire/citoyen) est tout autant valorisé, si ce n’est plus, que les évolutions liés aux projets urbains (paysage politique). Le paysage façonné par les hommes compte autant que celui des politiques publiques. Il devient un langage signifiant de la sédimentation des transformations individuelles, collectives et publiques mais aussi d’une possibilité d’engagement dans l’évolution des lieux.

Dans le paysage, les expériences physiques s’agencent avec celles ressenties, la vue coexiste avec les autres sens, les relations affectives s’hybrident à celles émotionnelles, éprouvées. Ces interdépendances entre perception/représentation/ressenti/projection permettent un ancrage aussi bien distancié qu’immersif, subjectif que commun, à un territoire, aux autres, au monde.

Multiples appréhensions des différentes dimensions du paysage

L’appréhension paysagère manifeste ainsi de manière simultanée plusieurs formes de relation aux lieux : localisation / situation, ancrage identitaire, ressenti des lieux, projection dans le présent / futur à partir de la lecture de la sédimentation des lieux. Il permet d’articuler l’être et l’étant.

Sentir le monde, clef de composition du paysage urbain

On note, surtout à L’Ile-Saint-Denis, un primat du ressenti. A Melrose, il semble submergé par les sentiments d’inquiétude ou de colère face à l’insécurité. Celui-ci apparaît toutefois à L’Ile-St-Denis comme une clef de composition du paysage urbain.

Dès lors, penser la ville, impliquerait de créer les conditions d’une combinaison de perception, représentation, expérience projection non seulement sociale et urbaine mais aussi sensible. De fait, imaginer, rêver est un acte d’appréhension du monde par les sens (H. Bergson 1932, G. Deleuze, 1991140). G. Bachelard (1957) considère plus encore l’imagination comme dynamique de création dans la mesure où elle peut être une possibilité de mythes communs pour inventer un futur humain en rupture avec le désenchantement du monde (Marcel Gauchet, 1985), l’idée de disparition de la nature. Selon lui, la croyance actuelle en l’homme a réduit le devenir humain à la dimension mortelle de l’individu et le cosmos au lieu.

Dans cette perspective, le ressenti paysager apparaît être plus que tout autre dimension, créateur des significations. Le paysage traduit ainsi les ressentis du monde humain. Michel Foucault141 estime de même que la relation entre les lieux et les humains est permanente, par l’esprit des lieux, la symbolique qu’ils portent en eux. Ce serait moins les formes urbaines, les relations sociales qui fondent les espaces que cette possibilité de transposition poétique des lieux. Michel de Certeau142 considère par ailleurs que les usages des espaces font de la ville « une immense mémoire où prolifèrent des poétiques » génératrice d’« une autre spatialité poétique et mythique ». Pour Chris Younes143, l’expérience poétique de l’espace permet la coexistence même des hommes, celle-ci ayant un rapport premier à l’être144, dans sa tentative d’« être avec ». Le poétique est, selon elle, « l’un des rares espaces pour susciter un espace de rencontre, de révélation, de présence » à autrui, à « tenter d’éclairer la dimension humaine ». Gaston Bachelard145 rappelle quant à lui que les lieux, par leurs images poétiques, expriment « les valeurs humaines », « un état d’âme », un « agrandissement de l’espace intime ». Ils confrontent « l’être de l’homme à l’être du monde ». Ils sont, pour lui « l’ami de l’être » en tant qu’expression des profondeurs de l’âme et du cosmos infini.

L’imaginaire et l’expérience poétique seraient ainsi au fondement de la société des hommes, générant usages, cohésion, sens commun et même l’esprit des lieux. Elles s’insinueraient dans le réel, exprimant ce qu’il ne peut signifier par sa seule matérialité, ce qui advient de nouveau, d’émergent.

Le paysage permet de dépasser l’appréciation subjective et d’exprimer une appréhension collective, le paysage commun. Il apparaît empreint de cosmogonie (rapport à la terre, à la nature, au ciel, aux hommes) et de poétique (rêver sa présence sur terre, sa vie collective pour mieux se projeter vers la mort). Augustin Berque146 pense d’ailleurs que l’homme n’a jamais cessé de penser cosmologiquement le monde et d’en symboliser le sens. La ville, en tant que milieu, est l’empreinte de l’action des hommes, de leur rêverie, mais aussi la matrice de leur subjectivité147. Pour lui, chaque lieu engage l’existence des humains148 et « nier les lieux, c’est nier l’existence humaine », porter atteinte à la ville, c’est porter « atteinte à des êtres humains ».

Le paysage et le sentiment d’humanité

Parmi les dimensions valorisées, au-delà du paysage urbain visible, le paysage habité lié aux représentations sociales et au sentiment de coprésence, apparaît marquant. De la même manière, qu’on ne note pas de distinction entre nature et urbain, dans le paysage habité, l’homme fait partie de la nature. Il est en quelque sorte l’être naturel (cf. Merleau-Ponty) et la relation au paysage devient un acte de territorialisation des hommes. Dès lors, on observe une expérience humaine, partagée d’une part, liée à l’expérience culturelle d’autre part.

Le paysage habité traduit en effet un sentiment d’appartenance à l’humanité. Les usages importent moins que l’imaginaire social, à la conscience d’être un parmi les autres, d’être présent à autrui. La composition entre soi, autrui et un lieu semble représenter alors une alliance incontournable pour appréhender des paysages en milieu urbain. Ainsi, l’individu apparaît spatial, autant que l’espace apparaît « humanisé ». Il s’agit non plus de considérer l’individu ou le groupe social ou l’espace lui-même comme maître-étalon, mais l’agencement de l’individu et de l’espace. Ainsi, cette perception/représentation/expérience/projection de la relation des hommes aux lieux serait à la source d’une possibilité de paysage habité. Michel Foucault 149 montre que l’espace est « chargé de qualités », « hanté de fantasmes », de nos « rêveries » et « passions », « l’espace de notre perception première ». C’est pour lui « l’espace du dedans » qui s’oppose selon lui à « l’espace du dehors », « hors de nous-mêmes ». Ces espaces sont eux même mis en relation et certains sont en liaison avec tous les autres : les hétérotopies. Il semble que l’urbanité est à l’urbain ce que l’humanité est à l’humain. L’humanité (du lat. humanitatem, humanus) est définie comme « un sentiment actif de bienveillance pour tous les hommes », un « devoir en direction des hommes en général considérés comme formant un être collectif plus grand que la patrie ». Il se distingue de l’humain (du latin humanus, de homo, homme) qui concerne l’homme, appartient à l’homme en général.

La conscience des autres participe aussi de l’appartenance que peuvent témoigner les habitants à leur lieu de vie. Ainsi, et malgré des représentations parfois négatives de leur environnement, les habitants de Melrose et de L’Ile-Saint-Denis manifestent un attachement relatif à l’identité culturelle locale. Le paysage est approprié individuellement tout en étant mis en perspective avec l’appréhension collective. La relation à un territoire habité, avec sa spatialité humaine singulière, devient une forme symbolique de la culture qui participe du paysage.

Pour une connaissance transdisciplinaire et contextualisée du paysage urbain

Le décalage entre l’appréhension du paysage par les politiques publiques (centré sur la nature et les espaces de nature) et celle des usagers est manifeste tant à L’Ile-Saint-Denis que dans le Bronx. Le paysage apparaît multidimensionnel aux habitants alors qu’il est centré sur la nature et des propositions aménagistes par les urbanistes. Il est contextualisé selon les spécificités des sites, des cultures locales par les usagers, alors qu’il est en référence aux modèles de la ville compacte des centres urbains pour les professionnels. Il s’ensuit une disjonction entre la conception des paysages et le ressenti des habitants et usagers. Cet écart questionne les conceptions urbaines fondées sur une seule culture urbanistique. Il existe dès lors un enjeu de connaissance de l’appréhension multidimensionnelle des espaces par ceux qui y vivent.

Cette considération est d’autant plus importante que selon les territoires et cultures locales, comme nous l’avons vu, les usagers combinent des catégories de paysage (urbain, habiter, ressenti et politique) de manière différente. Ainsi, il existe une prédominance des dimensions urbaines et de la vie économique à Melrose alors que ce sont celles naturelles et identitaires qui sont les plus valorisées à L’Ile-Saint-Denis. A Melrose, on ne note pas de rapport à la nature/écologie spécifique celle-ci étant appréhendée comme une infrastructure, autrement dit une nature aménagée. Inversement, à L’Ile-Saint-Denis, le site naturel et la nature spontanée sont appréciés et même valorisés. De même, le paysage temporel semble bien plus considéré à Melrose qu’à L’Ile-Saint-Denis. Il existe donc une territorialisation du paysage en fonction de référents culturels et des singularités du site.

Les capacités à composer des paysages sont ainsi interdépendantes du site, du contexte culturel auquel s’ajoutent les référents individuels et collectifs propres à chacun. En effet, chaque individu compose son propre paysage selon ses référents propres. On pourrait même dire qu’il a une approche transdisciplinaire des catégories de paysage, tant les combinaisons apparaissent infinies. Si des catégories se dégagent de ces enquêtes, des multiples visions paysagères sont élaborées en fonction de chaque personne. Il coexiste une hétérogénéité de possibilités de paysages liés à une hiérarchisation individuelle de signes, symboliques et imaginaires.

On observe ainsi des variations selon les contextes culturels, les territoires, les individus. Le déficit de prise en compte de ces appréhensions locales conduit dans les deux sites étudiés à des projets urbains qui remettent en partie en cause le rapport aux lieux de ceux qui y vivent. La connaissance de ce qui constitue le rapport individuel et collectif au paysage apparaît dès lors un enjeu pour mieux articuler les paysages aménagés à ceux perçus, vécus, imaginés.

Les appréhensions des lieux, quelles que soient leurs natures, s’entremêlent, interagissent pour créer des paysages. Il n’y a pas d’autonomie des visions, codes et expériences paysagères. Elles sont adaptées, réinterprétées, détournées, transfigurées par ceux qui font et vivent la ville. Aborder la complexité de ce métissage des références qui ont contribué à créer les paysages, induit dès lors de considérer leurs interrelations, leurs combinaisons, leurs sédimentations plurielles. Le paysage est dans ce sens le terrain de la confrontation, de la différenciation, du compromis.

La complexité du paysage urbain résulte à la fois de l’interface de la relation des hommes aux lieux – et entremêle une multiplicité de dimensions (urbains, habités, politiques et ressentis) – mais aussi une manière d’appréhender les espaces urbains (perception/représentation/expérience/projection). Plus encore, cette composition s’établit de manière dynamique. Elle s’appuie sur la lecture d’un ensemble de signes dans l’espace urbain, eux-mêmes porteurs de significations (individuelles comme collectives) qui sont à leur tour appréhendées et spatialisées physiquement ou idéellement. Signes et significations, visions subjectives et culturelles, s’hybrident dans cet interface du paysage pour créer ce sentiment de commun du monde.

C’est dans cette possibilité de composition que chacun peut être soi et se situer par rapport à un lieu mais aussi par rapport à autrui et plus largement au monde. C’est dans cette lecture de multiples signes relevant de dimensions hétéroclites que le paysage est susceptible de faire langage. Il peut être traduit en mots, en images, impressions mais aussi spatialement. Ses représentations et inscriptions spatiales peuvent à leur tour influencer l’appréhension des lieux et peuvent devenir support de commun. Il semble que cette hiérarchisation s’établit en grande partie à partir du ressenti qui permet de composer ce qui fait sens et modérer ou nier ce qui est moins signifiant voire considéré négativement. Comme nous l’avons vu, elle permet une personnalisation de la relation au lieu et une distanciation de sa vie quotidienne pour éprouver les lieux en commun.

Plus encore, cet ensemble de signes, en analogie au langage, constituent autant de signifiants, référents, et signifiés qu’ils soient matériels, sociaux ou idéels. Au-delà de la subjectivité individuelle, des signes sont partagés et montrent une interdépendance entre la lecture de l’espace urbain et ce qui en est interprété pour faire paysage. Globalement, un ensemble de signes porteurs de sens individuels, sociaux, économiques, culturels, urbains… apparaît appréhendé, hiérarchisé et interprété par chacun pour créer sa relation singulière au lieu.

Appréhender ce paysage commun suppose alors un appareil conceptuel nécessairement transversal. Si l’individu est spatial, autant que l’espace est humain, le paysage constitue un concept relationnel, voire le maillon manquant, permettant d’appréhender la complexité et la dynamique des espaces urbains perçus, vécus individuellement et collectivement. En effet, les objets ne sont pas en eux-mêmes, ils sont en relation. Il s’agit non plus de considérer l’individu ou le groupe social ou l’espace pour lui-même, mais l’agencement de l’individu (des individus) et de l’espace. Ce sont les relations et les possibilités de composition elles-mêmes qui semblent à même de créer des sensations paysagères et faire paysage commun. Cela implique d’introduire une pensée relationnelle, indépendamment d’un quelconque « fonds» fixe et immuable (l’espace ou l’individu). Elle se définit même par le doute et la déconstruction permanente. Cela impose une pensée dynamique, tenant compte de la recomposition du paysage selon chaque individu et selon chaque moment. Cela nécessite tout autant une véritable pensée de la composition permettant de susciter des mises en relation des dimensions physiques et idéelles, de concilier appréhension subjective et culturelle.

Plus encore, cette approche conceptuelle transdisciplinaire viserait à dépasser les définitions disciplinaires et à appréhender la complexité du paysage. Il s’agit de mettre en perspective les différentes approches théoriques du paysage. Il s’agirait donc de considérer les cinq approches du paysage identifié par Jean Marc Besse150 (représentationnelle, culturaliste, géographique, phénoménologique, paysagiste)151. Il s’agirait de relier le rapport esthétique et les formes d’artialisation d’Alain Roger, à la conscience de l’étendue terrestre d’Augustin Berque, à la possibilité de ressentir le monde d’Erwin Straus, de le faire apparaître d’Henry Maldiney, aux représentations sociales mise en avant par Yves Luginbühl, aux différentes pratiques paysagères (JB. Clément, etc.). Simmel152 considérait déjà cette appréhension complexe et intégratrice du paysage : « l’homme va modeler un groupe de phénomènes pour l’intégrer à la catégorie du paysage : ce sera une vision close et alors ressentie comme unité se suffisant à elle-même, bien que liée à une étendue et à un mouvement infiniment plus vastes, bien que prise dans des limites n’existant pas pour le sentiment, loge à un niveau sous-jacent, de l’Un dans sa divinité, du Tout dans la nature ». Il synthétise nos rapports aux lieux, aux autres, au monde. Le paysage se crée dans une dynamique relationnelle complexe.