Aprender más sobre el cambio climático, una palanca para reducir la huella de carbono

Florian Fizaine, Guillaume Le Borgne, julio 2025

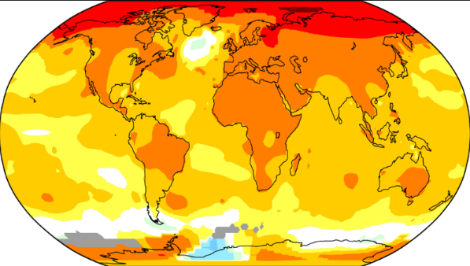

Cuanto más sabemos sobre el cambio climático y las acciones cotidianas que más CO2 emiten, menor es nuestra huella de carbono. Así lo confirma un nuevo estudio, que indica que el conocimiento es una palanca individual y colectiva que puede reducir esta huella en una tonelada de CO2 por persona y año. Pero esto no será suficiente: la transición ecológica también debe pasar por las infraestructuras públicas y la ordenación del territorio.

Los sucesivos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), así como la cobertura cada vez más masiva de la emergencia climática por parte de los medios de comunicación, demuestran que la información sobre este tema está ahora al alcance de todos. Sin embargo, a escala individual, estatal o incluso de acuerdos intergubernamentales como las COP, los efectos de estos informes parecen muy escasos en comparación con los objetivos fijados y los riesgos que se corren.

Esta constatación interpela y cuestiona el papel de los conocimientos acumulados y difundidos en la transición medioambiental. En lugar de rechazarlos en bloque, se trata de revisar las formas que deben adoptar para permitir la acción.

Más conocimientos para cambiar los comportamientos: sí, pero ¿cuáles?

¿Un mayor conocimiento sobre el calentamiento global impulsa el cambio? Precisamente a esta pregunta hemos querido responder en un estudio publicado recientemente. Este trabajo se basa en una encuesta realizada a 800 franceses sobre sus creencias relativas al calentamiento global, sus conocimientos sobre el tema, así como su comportamiento y su huella de carbono, gracias al simulador de la Agencia de Transición Ecológica (Ademe) «Nos gestes climat» (Nuestros gestos climáticos).

En primer lugar, precisemos lo que entendemos por conocimientos. Si bien nuestra herramienta evalúa los conocimientos relacionados con el problema (realidad del calentamiento, origen antropogénico, etc.), una gran parte de nuestra escala evalúa además si el individuo sabe cómo mitigar el problema a través de sus elecciones cotidianas: qué fuentes de emisiones, como la alimentación o el transporte, y qué acciones tienen mayor impacto. De hecho, una buena acción no solo requiere identificar el problema, sino también saber cómo abordarlo de manera eficaz. Y los franceses tienen conocimientos muy heterogéneos sobre este tema, una constatación que se repite a nivel internacional.

Los franceses tienen conocimientos heterogéneos sobre la crisis climática

Los investigadores crearon un cuestionario sobre el impacto del carbono por sector (transporte, vivienda, alimentación, etc.) para evaluar los conocimientos de los franceses sobre la crisis climática. Basándonos en el porcentaje de respuestas correctas y comparándolo con el nivel autoevaluado por el individuo, observamos que las personas más incompetentes en la materia sobreestiman drásticamente su nivel de conocimientos en más del doble, mientras que las más competentes lo subestiman ligeramente en un 20 %.

Cuando los conocimientos se topan con limitaciones

Hemos demostrado que el nivel de conocimientos influye significativamente a la baja en la huella de carbono: en promedio, las personas con un 1 % más de conocimientos tienen una huella de carbono un 0,2 % menor. Esto se explica por las causas multifactoriales subyacentes a la huella.

Observamos resultados muy diferentes según las partidas de la huella de carbono. El transporte reacciona mucho (-0,7 % por cada aumento del 1 % en los conocimientos), la alimentación mucho menos (-0,17 %), mientras que no se observa ningún efecto en las partidas de vivienda, tecnología digital y consumo diverso.

Estos resultados son alentadores, ya que el transporte y la alimentación representan casi la mitad de la huella de carbono, según la Ademe.

La ausencia de resultados en otras partidas puede explicarse por diferentes factores. En el caso de la vivienda, por ejemplo, las limitaciones son probablemente más importantes y difíciles de superar que en otras partidas. Es más fácil cambiar de vehículo que de vivienda, y aislar la vivienda es caro y suele asociarse a un retorno de la inversión muy largo. La situación de la vivienda (propietario único, copropietario, inquilino…) también puede frenar considerablemente el cambio.

Por último, en lo que respecta a las partidas restantes, es muy probable que exista un desconocimiento de su impacto, hábitos relacionados con el estatus social o la falta de alternativas. Varios estudios han demostrado que las personas evalúan muy mal el impacto asociado a los distintos consumos y que las guías gubernamentales destinadas a ellas proporcionan poca información al respecto.

Dado que nuestro cuestionario no abarca todos los conocimientos sobre las elecciones cotidianas, es posible que las personas muy informadas sobre el impacto de los gastos más importantes (vivienda, transporte, alimentación) y que obtienen una buena puntuación en nuestro estudio no lo hayan hecho necesariamente en otros ámbitos (ropa, mobiliario, electrónica, etc.). Además, aunque una persona sepa que reducir su uso digital o su consumo material tendría un efecto positivo, puede sentirse aislada o menospreciada socialmente si cambia su comportamiento.

Por último, lo digital se percibe a menudo como insustituible, omnipresente y poco modulable por el individuo. A diferencia de la alimentación o el transporte, es difícil para el individuo percibir la intensidad de carbono de sus usos digitales (streaming, cloud, etc.) o elegirlos en función de esta información.

Más allá de los conocimientos individuales: el papel de las políticas públicas y las normas sociales

Nuestro estudio muestra que se puede reducir hasta aproximadamente una tonelada de CO2e/año/habitante gracias a un aumento drástico de los conocimientos, lo que podría lograrse mediante la educación, la formación, la sensibilización y los medios de comunicación. Es un buen comienzo, pero es solo una pequeña parte de las 6,2 t de CO2e/habitante que hay que evitar para bajar a 2 toneladas por habitante en Francia, el objetivo establecido por el Acuerdo de París. Esto coincide con la idea de que el conocimiento individual no lo puede todo y que los propios individuos no tienen todas las claves en sus manos.

Las acciones de los individuos dependen en parte de las infraestructuras públicas y de la organización del territorio. En este contexto, solo las decisiones tomadas a los diferentes niveles del Estado pueden eliminar ciertas limitaciones a largo plazo. Por otra parte, los responsables políticos o las empresas no se comprometerán con medidas que cuenten con el rechazo de una gran parte de la población. Por lo tanto, es necesario romper el triángulo de la inacción de una forma u otra para impulsar a los otros dos lados.

No se trata de decir que los individuos son los únicos responsables de la situación, sino de observar que, a través del voto, las elecciones de consumo y los comportamientos, las palancas y la rapidez de los cambios son probablemente mayores por parte de los individuos que por parte de las empresas y los Estados.

Entonces, ¿cómo movilizar a los ciudadanos más allá de la mejora de sus conocimientos? No respondemos directamente a esta pregunta en nuestro estudio, pero existe una abundante bibliografía que se interesa por dos vías prometedoras.

La buena noticia es que no siempre es necesario prohibir, subvencionar masivamente u obligar para cambiar los comportamientos. A veces basta con ayudar a cada uno a ver que los demás ya se están moviendo. Las políticas basadas en normas sociales, a menudo denominadas «nudges», apuestan por nuestra tendencia a alinearnos con lo que hacen los demás, especialmente en ámbitos tan colectivos como el clima.

Con una inversión pública mínima, se pueden maximizar los efectos de arrastre, de modo que el cambio no se base únicamente en la buena voluntad individual, sino que se convierta en la nueva norma local. Así, en Alemania, un estudio reciente muestra que cuando uno de tus vecinos empieza a reciclar sus botellas, es más probable que tú también lo hagas. Este simple efecto de imitación, basado en la norma social, puede crear círculos virtuosos si se combina con medidas de ayuda pública bien orientadas o con información.

Las emociones, otra palanca individual y colectiva

A continuación, las emociones —como el miedo, la esperanza, la vergüenza, el orgullo, la ira…— tienen cada una de ellas funciones conductuales específicas que, bien canalizadas, pueden incitar a adoptar comportamientos más virtuosos desde el punto de vista medioambiental. De hecho, algunos investigadores han propuesto un marco funcional que vincula cada emoción con contextos de intervención específicos y han demostrado que esto puede complementar eficazmente los enfoques cognitivos o normativos clásicos.

Por ejemplo, el miedo puede motivar a evitar riesgos medioambientales inmediatos si va acompañado de mensajes sobre la eficacia de las acciones propuestas (y, a la inversa, puede paralizar en ausencia de tales mensajes), mientras que la esperanza fomenta el compromiso si los individuos perciben una amenaza superable y su propia capacidad para actuar. Por otra parte, la ecoira puede conducir a un compromiso con la acción más fuerte que la ecoansiedad.

Dirigir estratégicamente las emociones en función del público y los objetivos maximiza las posibilidades de cambio de comportamiento. Además, movilizar las emociones requiere convencer a las personas de la eficacia de sus acciones (y de la implicación de los demás) y del carácter superable del reto del cambio climático. No es tarea fácil, pero sigue siendo una cuestión fundamental para la investigación y los actores de la lucha contra el cambio climático.

Referencias

-

Florian Fizaine, Maître de conférences en sciences économiques, Université Savoie Mont Blanc

-

Guillaume Le Borgne Maître de conférences en sciences de gestion, Université Savoie Mont Blanc