La capitalisation d’expériences, étape de la constitution de communautés apprenantes

Pierre Calame, janvier 2018

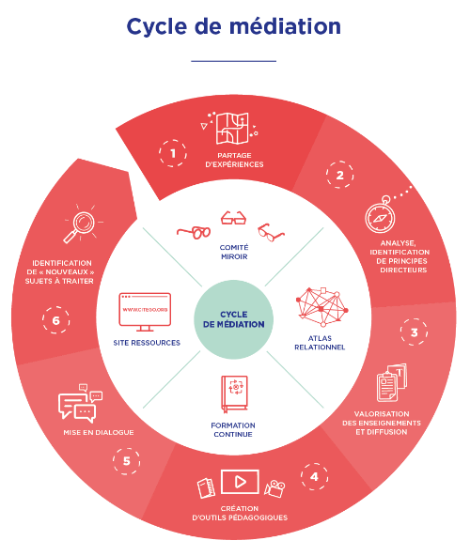

La capitalisation d’expériences, étape indispensable à la compréhension des ressorts de l’action - au sens étymologique de saisir ensemble -, s’inscrit dans une démarche ambitieuse de transmission pour dépasser l’atomisation des innovations et faire système. CITEGO positionne cette capitalisation comme étape première d’un cycle d’apprentissage partagé :

Quel lien entre la capitalisation d’expériences et le « cycle de médiation » de CITEGO ?

source : video réalisée par le CIEDEL, en partenariat avec Cap rural - 11 janvier 2018

Comment passer de l’action à l’action ? Comment la capitalisation de l’action passée vient-elle nourrir demain une action meilleure ? Comme je l’ai déjà dit, beaucoup de ces processus se font de manière informelle et ne nécessitent pas de formaliser le cycle de médiation que je vais vous présenter. Par contre, dès que l’on dépasse un certain niveau de complexité, force est de reconnaître que ce processus d’enrichissement de l’action par l’action n’a rien de naturel. Il faut alors en décomposer les étapes et inventer des méthodes adaptées à chacune d’entre elles.

Cette réflexion doit se situer dans son contexte historique : nous sommes dans une période de transition systémique et non dans une période où la société peut se contenter d’évoluer progressivement, à la marge. L’action de demain n’est pas seulement l’action d’hier en « un peu mieux ». La capitalisation doit aussi permettre des ruptures et une réflexion sur les conditions d’un changement systémique.

Je vais commencer par en dire deux mots car il est nécessaire de l’avoir en tête pour bien comprendre la philosophie du cycle de médiation. Pourquoi un changement systémique est-il aussi difficile à concevoir et à conduire ? Car, comme le disait un de mes professeurs quand j’étais au lycée, « si c’était facile ça se saurait ». Or, on voit bien aujourd’hui, malgré les mises en garde de plus en plus nombreuses vis-à-vis d’une prochaine catastrophe, que ce changement n’est pas réellement entrepris, donnant le sentiment d’une totale impuissance.

J’ai essayé de comprendre la nature des difficultés et suis arrivé à la conclusion qu’elle tenait au fait que pour concevoir et conduire un tel changement, il faut réunir beaucoup de conditions à la fois, dont chacune n’est pas forcément inaccessible mais dont la concomitance, elle, est rare. En particulier, il faut mobiliser des acteurs de nature différente. Le prix Nobel d’économie, Paul Krugman, a eu dans un éditorial du New York Times, il y a quelques années, une formule que je crois profondément juste : « le plus grand obstacle aux changements n’est pas, contrairement à ce que l’on croit, le fait qu’il y a de puissants intérêts opposés au changement mais le fait que les systèmes de pensée sont devenus inadaptés. Sans transformation du système de pensée, l’action reste profondément marquée par les systèmes de pensée anciens. Quand à John Meynard Keynes, il eut un jour cette belle formule que je cite également souvent : « les hommes politiques sont des esclaves d’économistes morts depuis longtemps et dont ils ignorent même le nom ». Belle manière de dire que la plupart de nos actions sont conditionnées par une représentation du monde héritée du passé, que l’on prend pour une évidence et, de ce fait, que l’on ne questionne même pas. Il ne faut donc pas sous-estimer, dans les processus de changement, la transformation nécessaire des référentiels intellectuels.

Mais on ne fait alors que repousser la question : d’où viennent ces nouveaux référentiels ? Tombent-ils du ciel ? Sont-ils énoncés par des prophètes ou des savants ? Ou naissent-ils de l’action elle-même ? Auquel cas on retombe sur la question de la capitalisation d’expériences.

Je suis arrivé à la conviction que les quatre acteurs qui doivent être mobilisés simultanément pour conduire une transition systémique sont les suivants.

Premier acteur, les innovateurs. Tout part d’eux. Ce sont des gens qui posent des actes concrets face à l’absurdité à laquelle ils sont confrontés. Sans innovateurs, pas de changement.

Deuxième acteur, les théoriciens . Des gens capables de proposer une autre représentation de la réalité, un autre référentiel intellectuel. Faute de ce renouvellement, l’action innovatrice finit par se heurter aux systèmes de pensée dominants comme contre un mur.

Troisième acteur, les généralisateurs : des gens capables de diffuser l’innovation par des canaux multiples, à travers des réseaux, des communautés apprenantes, bref tout ce que l’on a évoqué tout à l’heure.

Enfin, quatrième acteur, les régulateurs. Ce sont, dans les démocraties, le corps politique et l’administration, les gens qui sont en situation de modifier les règles du jeu, les règles de droit, les règles fiscales, les normes, etc. C’est en résumé la puissance publique.

Mettre la capitalisation d’expériences au service d’un changement systémique, c’est être en mesure, à travers la capitalisation, de mobiliser ces quatre catégories d’acteurs. Et c’est là qu’intervient le cycle de médiation, de l’action à l’action, en suivant un certain nombre d’étapes.

La première étape est celle qui figure au nord du schéma. C’est celle du partage d’expériences. Cette première étape n’a rien de trivial. Il n’est pas facile de passer de ce que j’appelle « le dialogue autour d’une tasse de café », lorsque l’on se retrouve à l’occasion d’un colloque et qu’on se raconte nos histoires, ce qui est souvent extrêmement riche à une étape de plus grande formalisation. Pourquoi ? Parce que pour partager l’expérience, il faut écrire des textes courts qui ne soient ni purement factuels, ni trop théoriques. J’ai constaté, au fil de ces trois décennies, que rédiger une bonne fiche de cas était un exercice intellectuel très exigeant. Je me souviens des premières fois, dans les années 80, où au début de DPH, nous avons invité des partenaires à présenter de telles fiches de cas. L’un d’eux m’avait dit : « facile ! Je peux vous en fournir très rapidement quelques centaines ! ». Évidemment ce n’était pas vrai. C’est très exigeant de mettre en forme sa propre expérience ; de transformer un vécu en une connaissance transmissible à d’autres. Je dirais presque que c’est un processus de capitalisation individuelle déjà extrêmement exigeant.

J’en suis venu à proposer à ceux qui s’engagent un jeu à trois. Je m’explique. Au départ, quand on dit à un acteur « peux tu rédiger une fiche de cas sur tes propres expériences » il répond : « oui bien sûr pas de problème ! ». Malheureusement le résultat est presque toujours insatisfaisant ; soit il est banal, racontant une suite d’événements intimement liés au contexte, soit, ce qui est pire, la personne, prenant la plume, se met à vouloir écrire comme un chercheur, produisant un texte abstrait, général et ennuyeux. Or, on s’est aperçu que ces mêmes acteurs emmerdants quand ils prennent la plume sont passionnants quand ils racontent leur histoire. Car avec la narration orale, on s’affranchit du complexe de l’auteur, qui fait mal à force de vouloir faire bien, et on devient passionnant parce que face à son interlocuteur on a le désir d’aller à l’essentiel. La règle du jeu à trois est donc la suivante : le premier raconte, le second prend des notes et le troisième qui n’a pas écouté l’histoire lit les notes. En général ce troisième dit aux deux autres : « c’est complètement inintéressant votre truc ». Les autres se vexent et disent « mais si il y a ça, ça et ça ». A ce moment là le lecteur répond : « mais ce n’est pas ce qui a été écrit ! ». Pour en avoir pratiqué des milliers, je reste convaincu qu’une belle fiche de cas est un petit bijou. C’est pourquoi, je me permets d’insister sur cette première étape de la transmission.

La deuxième étape du cycle de médiation, à l’est du schéma, répond à la question : une fois que l’on a accumulé un certain nombre de fiches de cas sur le même thème, que peut-on en tirer ? Cette seconde étape repose sur un postulat épistémologique que j’ai pu souvent vérifier et qui énonce que parce que des expériences sur le même thème sont issues de contextes très divers, on va pouvoir en les comparant trier d’un côté les facteurs structurels, que l’on retrouvera dans la plupart des expériences, et de l’autre les facteurs circonstanciels, propres à chaque contexte. Tirer des leçons générales d’un ensemble de cas, c’est précisément identifier ces facteurs structurels déterminants pour la réussite ou l’échec d’un processus.

Nous avons fait un tel exercice de capitalisation avec le réseau européen Energy Cities qui réunit des centaines de villes engagées dans la transition énergétique. Le réseau a été capable d’identifier dix questions communes, dix conditions de succès : on a alors à faire à une véritable production de connaissances.

J’ai été, à une époque de ma vie, secrétaire-général d’un grand groupe industriel, le groupe USINOR. Je bénéficiais des conseils d’un professeur de management très connu à l’époque en Belgique, Philippe De Woot. Il avait une formule que je trouve très juste : « quand une organisation a listé ses vingt problèmes, elle n’a rien fait, quand elle a identifié ses quatre problèmes principaux elle a déjà fait 80 % du chemin dans l’élaboration d’une stratégie ». Et effectivement, dans un processus collectif de capitalisation, la leçon majeure tirée de l’action ce sont les quelques points critiques, décisifs, pour lesquels il faut faire évoluer le mode de pensée ou changer les modes d’action. Et précisément, plus les contextes dont on parle sont divers, plus la confrontation des expériences et l’identification, à partir de ces expériences, des questions communes à toutes va avoir de valeur heuristique.

Si on se bornait à comparer des histoires nées dans des contextes très voisins, ces confrontations ne nous apprendraient sans doute pas grand chose. Par contre, si, comme le fait l’OCDE sur un certain nombre de questions, on étudie des politiques dans des contextes socio-politiques complètement différents et si à chaque fois on tombe sur les mêmes questions, on a produit une connaissance nouvelle.

Cette identification des questions communes est ce que l’on appelle « l’identification des principes directeurs communs » ceux qui ont de bonnes chances de déterminer en toute circonstance la réussite ou l’échec d’un processus. C’est selon moi le produit intellectuel le plus important de la capitalisation d’expériences.

Dispose-t-on de méthodes pour cela ? La réponse est oui. Vous trouverez ci-après des extraits de présentation du logiciel Desmodo, développé avec la société Exemole au travers de l’exemple de son utilisation lors de l’événement Climate Chance de 2016 à Nantes 1. C’est un logiciel gratuit. Peut-on faire aussi bien sans une méthode formalisée ? Je répondrais la même chose que pour le partage d’expériences lui-même : « il y a des fois où on peut s’en passer ». On n’a pas attendu Desmodo et les méthodes que nous avons développées pour dégager des leçons communes d’un ensemble d’expériences ! Dans de petits groupes, on peut se contenter de la méthode du papier et du crayon, chacun raconte au groupe son histoire, quelqu’un qui est affûté écoute, repère les points communs puis les restitue à l’auditoire qui les valide. Une méthode devient indispensable quand on travaille avec des groupes plus larges, notamment dans les circonstances où il faut organiser une série d’ateliers en parallèle et, de surcroît, dégager ensemble les conclusions en temps réel. Pourquoi j’insiste sur cette restitution « en temps réel » ? Parce que c’est la condition de la crédibilité. Nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, les participants à un processus d’échange collectif sont habitués à être instrumentalisés, à être mis en demeure de valider des conclusions qui ne sont pas réellement le fruit d’une réflexion collective mais celles auxquelles les organisateurs voulaient d’avance arriver, la rencontre elle-même servant en réalité de couverture.

Je me souviens avoir organisé, il y a vingt cinq ans, une conférence au Brésil avec une agence de l’ONU. Le représentant de l’ONU m’aborde et me dit que l’on doit absolument se voir avant le début de la réunion. J’accepte et je demande : « pourquoi faire ? ». Il me répond, c’est pour valider ensemble les conclusions. Je lui fais observer que la réunion n’a pas commencé et que dans ces conditions en valider les conclusions me paraît pour le moins prématuré voire malhonnête. Il me répond : « si on ne le fait pas maintenant, on n’aura pas le temps de le faire après ! » Les invités aux rencontres internationales sont parfaitement conscients que ça se passe presque toujours comme ça. Tout le monde s’attend, d’autant plus que le processus a été présenté comme collaboratif, à être manipulé par un petit groupe qui, dans la meilleure tradition trotskyste, préparera les conclusions auxquelles les participants seront invités à adhérer, réduits à un rôle d’applaudimètre.

Produire ensemble de la connaissance sans être manipulé est un enjeu politique majeur qui suppose une traçabilité parfaite depuis les contributions de chaque participant jusqu’aux conclusions communes. Mes amis africains me disent à propos de la démocratie : « ce qui compte pour nous ce n’est pas « un homme une voix » c’est « que ma voix y soit », que mes idées aient été écoutées et prises en considération ».

L’outil Desmodo – Desmos en grec signifie le lien - est le moyen d’établir des liens entre les idées et les concepts. C’est le moyen que nous avons développé pour garantir la traçabilité et rendre explicites les différentes étapes qui ont permis de passer des formulations de chacun à des principes directeurs communs.

Par exemple, dans des rencontres à multiples ateliers, chaque atelier est doté d’un « desmographe », c’est-à-dire d’un rapporteur dont la tâche est de résumer les propos de chacun et de les localiser dans un premier desmogramme. Son travail est visible sur l’écran pour tous les participants qui peuvent ainsi contrôler directement ce qui est fait de la parole de chacun. Pour que la carte conceptuelle n’anticipe pas sur l’utilisation que l’on fera des propos de chacun dans les étapes ultérieures, on utilise dans cette première étape un « fond de carte » assez neutre, par exemple une carte classique en quatre quadrants - forces, faiblesses, opportunités, menaces- ou encore une carte thématique telle que « valeurs, économie, gouvernance, écosystème ». Cette carte de départ doit toujours être choisie avec soin en fonction du thème général de la conférence.

Exemple : Desmogramme de l’atelier FB2 - La gouvernance REDD+ : comment assurer transparence et intégrité ? de Climate Chance en 2016

Les secteurs du desmogramme, communs à l’ensemble des ateliers, sont :

-

Domaines d’action concernés

-

Nature et acteurs de l’innovation

-

Mise en réseau des acteurs

-

Enracinement territorial

-

Innovation conceptuelle

-

Changement des conditions cadre

-

Obstacles et limites à l’innovation et à son changement d’échelle

-

Autres

Une fois que chaque atelier a produit ce compte-rendu desmographique, on procède à la recherche de similarités et de différences entre ce qu’ont dit les différents ateliers pour le même secteur de la carte. C’est le rôle des « cartes inversées » où ce n’est plus chaque atelier qui est au centre avec les descripteurs correspondant à chaque secteur mais un secteur qui est au centre et les contributions de chaque atelier tout autour de la carte.

Exemple : carte inversée du secteur « mise en réseau des acteurs » reprenant les propos de tous les ateliers

En une ou deux étapes, selon la richesse et le nombre des ateliers, on parvient, à partir de ces cartes inversées et par regroupements successifs de termes apparentés, à un petit nombre de grands regroupements, souvent appelés « axes stratégiques ». On produit alors de nouvelles cartes, une par axe stratégique, qui montrent comment chacun a été construit à partir de la contribution de tous les ateliers. La traçabilité est donc totale. L’énoncé de ces axes stratégiques constitue la trame de la conclusion collective.

Exemple :

Les axes stratégiques retenus de la confrontation des desmogrammes lors de l’événement Climate Chance de 2016 sont :

-

Inscription dans la durée

-

inertie, instabilité, amnésie

-

dynamique, continuité, apprentissage, prévision à long terme

-

le territoire pivot de la transition vers des sociétés durables

-

vision du monde

-

coupure entre valeur et action, irresponsabilité, rupture humanité nature

-

responsabilité mutuelle et relation aux autres et à la nature, cohérence valeurs action, interaction réflexion action

-

-

Articulation des espaces

-

cloisonnement des niveaux, centralisation, contradiction unité/diversité

-

articulation des niveaux, gouvernance à multi-niveaux, relation local mondial, combiner unité et diversité

-

-

Sectorisation, cloisonnement des acteurs, des connaissances et des modes d’approche, valorisation des objets

-

Approche globale, gestion de la complexité, coopération entre acteurs, citoyenneté planétaire

Le travail intellectuel le plus exigeant est celui qui consiste à identifier ce qu’il y a de commun dans les propos des uns et des autres malgré des formulations éventuellement très différentes l’une de l’autre. C’est d’ailleurs pourquoi aucun algorithme automatique ne peut fonctionner.

Une fois franchie cette seconde étape, essentielle, de l’identification des principes directeurs, comment valoriser ce que l’on peut qualifier de découverte collective ? A un premier niveau, ce sont les participants eux-mêmes qui en tirent le bénéfice : chacune de leurs histoires peut se réorganiser autour de ces axes stratégiques. Mais la question se pose aussi de savoir comment l’on dissémine plus largement ces résultats. A quelles conditions des gens qui n’ont pas participé à ce processus de création collective peuvent-ils s’y reconnaître et en tirer parti ? Mon expérience, après d’assez nombreux exercices de ce genre, est que des praticiens se reconnaissent facilement dans ces conclusions. Ils y trouvent l’écho de leur propre pratique même si, par définition, ils n’auraient pas été en mesure seuls de dégager de telles conclusions générales.

Plus largement, la troisième étape consiste à produire des outils de diffusion, par exemple, comme on le fait avec CITEGO, en créant des formations à distance. Ce qui est essentiel dans ces formations c’est que les auditeurs aient accès non seulement aux principes directeurs qui sont la conclusion du travail mais aussi à l’ensemble des fiches d’expériences concrètes dont on est parti pour élaborer ces conclusions. Ce sont en effet ces expériences qui enracinent la connaissance, qui montrent que ce n’est pas une production abstraite, coupée de l’action.

Les formations à distance (conférences en ligne ouvertes et massives, CLOM ou MOOC en anglais) sont trop récentes pour que nous puissions en tirer les leçons générales. Néanmoins l’idéal, selon moi, est de combiner formation à distance, pour transmettre le processus et ses conclusions et ateliers de travail interactifs permettant aux participants, eux-mêmes praticiens, de confronter les conclusions avec leur propre vécu. Un bel exemple en a été fourni par Escuela para el Desarrollo au Pérou. J’avais réalisé pour les fonctionnaires locaux français une série de conférences sur la gouvernance territoriale. L’Escuela en a fait un usage interactif, en commençant par faire dialoguer les étudiants – des animateurs locaux de développement – sur les défis qu’eux-mêmes ont rencontrés, puis en choisissant dans mes conférences des réflexions conceptuelles faisant écho à ces défis, pour revenir dans un troisième temps à la discussion entre participants. Un tel modèle de formation interactive n’est pas toujours possible mais reste un idéal : les résultats de la capitalisation d’expériences ne doivent pas devenir un savoir désincarné que l’on assène aux praticiens. Le véritable test est qu’ils se reconnaissent dans les conclusions auxquelles des collègues sont parvenus à l’issue du processus de capitalisation d’expériences.

Avant même que soit créé le logiciel Desmodo, les intuitions fondamentales de la méthode sont nées d’une rencontre internationale tenue à Caracas à la fin des années 80. Elle avait réuni des responsables locaux ou nationaux de différents continents pour réfléchir à une question très simple : comment se fait-il que les politiques publiques visant à la transformation des quartiers populaires des villes se soldent la plupart du temps par un échec ? A l’issue d’une première journée de travail où chacun avait raconté son propre cas, nous avions découvert que les causes de l’échec étaient les mêmes dans des contextes pourtant aussi différents que la France, l’Indonésie, le Cameroun, le Brésil ou le Venezuela. Ce sont ces conclusions qui avaient été mise en forme dans la Déclaration de Caracas, énonçant six principes directeurs pour que les politiques publiques puissent réussir.

Dans les années qui ont suivi, j’ai beaucoup utilisé cette Déclaration dans le cadre de ce que l’on appelle en France la politique de la Ville. Ce qui était très émouvant c’est que les praticiens des quartiers populaires en France se reconnaissaient immédiatement dans ces principes directeurs tout en avouant que, compte tenu du contexte institutionnel, ils étaient incapables de les mettre en œuvre. C’est une situation que j’ai rencontrée à plusieurs reprises par la suite : les principes directeurs qui se dégagent de la capitalisation d’expériences sont en général simples à énoncer… mais supposent pour être mis en œuvre une véritable révolution culturelle et institutionnelle.

Pour illustrer le propos, je me bornerai à vous citer les deux premiers principes. Le premier, c’est la nécessité de reconnaître dans ces quartiers les dynamiques sociales et économiques à l’œuvre. Or ces dynamiques sont la plupart du temps informelles et les institutions publiques ne sont pas capables de les percevoir, encore moins les reconnaître, réduisant la société civile aux associations légalement constituées. Le second principe stipule la nécessité que les habitants des quartiers populaires puissent avoir au sein de l’action publique un interlocuteur unique. Or, dans les dispositifs institutionnels de la politique de la Ville en France, il faut mobiliser à chaque fois 25 représentants des différentes institutions publiques, chacune avec ses préoccupations propres.

A Yaoundé, en 2003, lors de la conférence Africités 3 consacrée à la délivrance des services de base en Afrique, nous avons pu de la même manière dégager un certain nombre de principes directeurs.

C’est également à cette étape qu’il serait souhaitable d’établir ce que j’ai appelé l’atlas relationnel de la question traitée pour être en mesure de se représenter de quoi on parle.

1 Site de l’événement : http://www.climatechance2016.com / Site du desmodo dédié à l’événement : http://climatechance.desmodo.net/